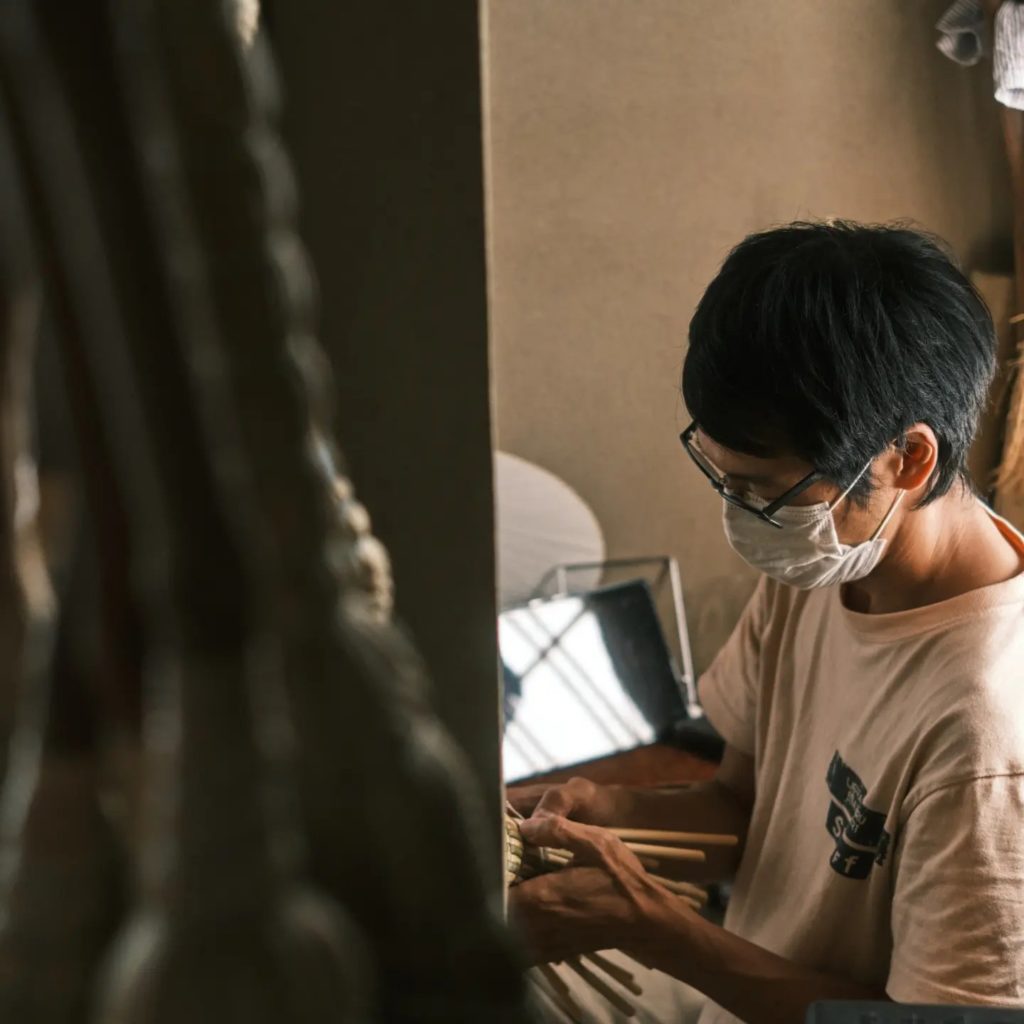

何だかんだ、作るのが久しぶりになってしまって、懐かし感すらある手箒。

次回の展示会に向けてエンジンかけてます!

多くの芯ある手仕事に触れて、自分を見直す機会にもなっています。

あんなにたくさんの人に、直接箒の説明をしたのも久しぶりな気がしますね。

松本で、木の匙は発展途上で、歴史で初めての領域に踏み込んでいるのではないか。という話を某方(関係者にはほぼバレてますが笑)としました。

箒も、形は踏襲する領域が多いとはいえ、荒物を越えて、今のような形で暮らしを豊かにする道具として捉えられていることはなかったはずで、未知の領域に踏み込んでいるのだと思います。

僕としては、かつての京都支店だった芳弘さんの細やかな技術を継いで、かつての箒より密度が高くて、細やかな製法を用いています。

穂先を極力切らずに選別や下地作りで先端を揃えていくのが芳弘さんのやり方だったのですが、草の構造上、新品は少し穂先に隙間があり、使い込んでいくごとに根本に近づき、穂がたっぷりと、掃きよくなる構造になっています。

…など、すっかり前置きが長くなりましたが、長く使っていくほどに使いやすくなった!と、言ってくれる方に、先日の松本で、お会いできたのが嬉しかったです。

あと、これは同じ中津箒の職人と話したのですが、作りたてって何だか活き活きとしてる!という話をしました。自分だけと思ってたのですが、やっぱりそうなんだな…と。手仕事は生モノなんだな〜、とあらためて思いましたね。

活き活きとした手仕事、お届けしていきたいと思います!

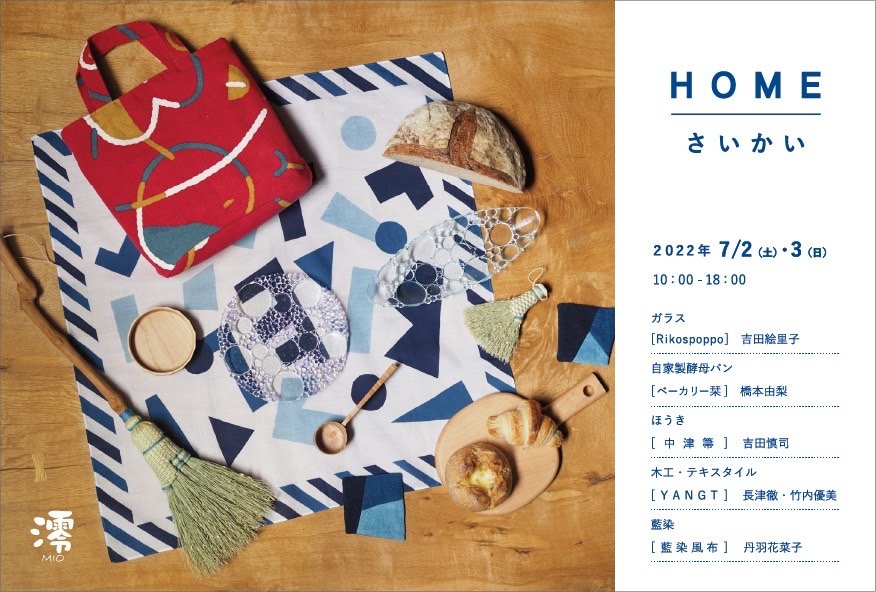

次回は、7月と9月にも東京で展示会があります。

よろしくお願い申し上げます〜!